「世界のガーデン」第八章:「風景式(イギリス式)庭園」

第60回:「チャッツワース・ハウス」と庭園

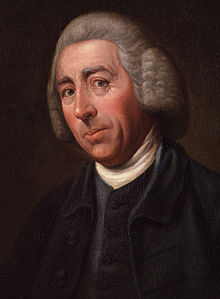

今回から「風景式(イギリス式)庭園」の代表的なものを紹介して行きます。最初に取り上げるのは、本場イギリスにあり、「風景式庭園」作庭の先駆者「ランスロット・ブラウン」(1,715~1,783年)の代表作でもある「チャッツワース・ハウス」とその庭。とは言っても「チャッツワース・ハウス」の歴史は古く最初の建物が完成したのは1,560年代との事。逆に言えば、「風景式庭園」がセットされたのはかなり後だと言う事になります。

この建造物は「カントリー・ハウス」(イングランドの農村部に建てられた貴族の住居)と呼ばれたもので、スコットランド女王「メアリー」が諸事情あり軟禁されていた事でも良く知られています。ただし、現在の建物は初代デヴォンシャー公「ウィリアム・キャヴェンディッシュ」(1,640~1,707年)時代に造り替えられたもの。また、1,686~1,707年、それに1,820年代にも大規模な増改築が行われています。

また、1,872年には明治初期にアメリカ・ヨーロッパを歴訪した「岩倉使節団」も訪れ<その壮麗さに驚かされた>と言った記録も残っています。

「チャッツワース・ハウス」の庭園は、第4代デヴォンシャー公「ウィリアム・キャヴェンディッシュ」(1,720~1,764年)時代に根本的に造り替えられ「風景式庭園」となったもので、設計者は既に提示した通り「ランスロット・ブラウン」。逆に言えば、1,700年代中頃以前は幾何学式の庭園がセットされていたと言う事ですが、その概要については少なくとも一般人が目にすることが出来るような資料は殆ど無く不明。

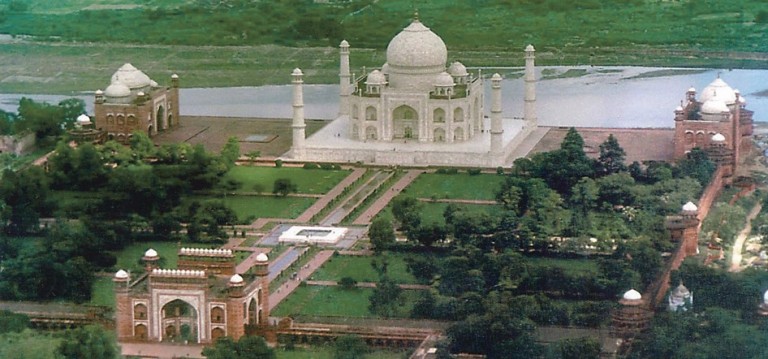

現庭園はダーウェント川沿いにあり、長さ14キロメートル・42ヘクタールの規模さがあり、その全てが石塀とフェンスで囲まれています。ただし、1,800年代にも庭園にかなり手が加えられており、この時の改修を担当したのが1,851年のロンドン万博の「水晶宮」・イギリス最初の公園等を設計した人物として知られる「ジョセフ・パクストン」(造園・建築家 1,803~1,865年)でした。「ランスロット・ブラウン」「ジョセフ・パクストン」と言う顔ぶれだけを見ても「チャッツワース・ハウス」庭園がいかに重要な位置づけにあるか一目瞭然でしょう。

現在の「チャッツワース・ハウス」及びその庭園は「チャッツワース・ハウス・トラスト」と言う組織が管理しており、庭全体の散策・建物内部(30もの豪華な部屋、等)の見学・絵画や彫像コレクションの鑑賞などが出来、人気の観光スポットとなっています。

また、映画「プライドと偏見」(2,005年)・「侯爵夫人」(2,008年)などのロケ現場にもなっています。